本ページはプロモーションが含まれています。

このサイトでは、今の時期の過し方を、二十四節気に基づいて紹介しています。

上手に、今の時期の過ごし方や旬の食材を取り入れて、快適に過ごしていきましょう!

1.各時期の一覧と過ごし方

立春(りっしゅん)

いよいよ春の到来ですね。

春と聞くだけで、なんだか軽くなるようなほっこりするような気持ちになる方もいるのではないでしょうか。

しかし立春の2/4頃って日本ではまだまだ寒いですよね。

地域によっては雪が積もり、冬真っ盛り!と感じるところもあるのではないでしょうか。

そんな立春の過ごし方と季節の食事についてはコチラから👀

-

-

立春2024年版!立春の期間の過ごし方【いつ?旬の食べ物は?健康面で気を付けることは?】

雨水(うすい)

「雨水(うすい)」とは、積もった雪が緩んだ寒気で溶けて水になる頃です。

梅の花が咲き、メジロの鳴き声が聞こえ少しずつ世界も色づきはじめ、春の訪れを感じることができる時期になります。

そんな立春の過ごし方と季節の食事についてはコチラから👀

-

-

雨水2024年版!雨水の期間の過ごし方【いつ?旬の食材・食べ物は?】

啓蟄(けいちつ)

「啓蟄(けいちつ)」とは冬ごもりしていた虫が暖かくなり、動き始める時期です。

ここから虫たちや生き物、植物たちが元気に活動を始めていくのです!

また、啓蟄の時期は桃の花が咲く時期でもありますね。

ここから、鮮やかな世界が広がると思うとワクワクしてきますね。

そんな啓蟄の過ごし方と季節の食事についてはコチラから👀

-

-

啓蟄2024年版!啓蟄の期間の過ごし方【いつ?旬の食べ物は?健康面で気を付けることは?】

春分(しゅんぶん)

春分と聞くと「春が来たな~」という感じがしますね。

梅の花も咲き、虫たちや動物たちが顔を出し、世界が色づき始め賑やかになってきました。

春分の終わりの頃には桜も咲き始め、卒業や入学など生活もごろっと変わる頃です。

そんな春分の過ごし方と季節の食事についてはコチラから👀

-

-

春分2024年版!春分の期間の過ごし方【いつ?旬の食材・食べ物は?】

清明(せいめい)

桜も咲き、入学入社と心も落ち着かない!そんな季節がやってきました。

清明とは「すべてのものが清らかで生き生きとする頃」という意味があります。

確かに、この頃から花も色とりどりに咲きはじめ、虫たちも元気に活動している姿を見るようになりますよね。

中国や沖縄地方では、「清明節」「清明祭」と呼ばれ、お墓を掃除して先祖を供養するようです。

親族一同でおもちや豚肉料理やお菓子や果物を食べる習慣もあるそうですよ!

そんな清明の過ごし方と季節の食事についてはコチラから👀

-

-

2024年版!清明の期間の過ごし方【いつ?旬の食べ物は?健康面で気を付けることは?】

続きを見る

穀雨(こくう)

桜も散り、木々たちも青々とした葉をつけ、チューリップや春牡丹、藤の花が見ごろを迎える時期になりました。

穀雨(こくう)とは「穀物を潤し育てる春の雨」という意味です。

田んぼの整備をし、ゴールデンウイークの時期には、田植えに取りかかる農家さんも多いのではないでしょうか。

昔からこの穀雨は、農業を営む人の作業目安として捉えられていたようです。

そんな清明の過ごし方と季節の食事についてはコチラから👀

-

-

2024年版!穀雨の期間の過ごし方・意味【いつ?旬の食べ物は?健康面で気を付けることは?】

続きを見る

立夏(りっか)

桜の季節が過ぎて、緑がまぶしい爽やかな季節になってきました。

朝晩はまだ少し肌寒いですが、日中は温かくなり、過ごしやすくなってきましたね。

春が来たな~とほんわかしている方もいるかもしれませんが、今日から暦上では、夏なのです。

5月5日は端午の節句で、鯉のぼりや兜を飾ったり、柏餅を食べたり、最近では鯉のぼりの形をかたどったケーキを食べる人もいるようです。

この時期は、紫外線対策や、時間をかけてゆっくり運動することがポイントです。

また、冬に培ってきたものを表に出していく時期ですので、やりたいことはおもいっきりやっていきましょう。

そしてこの時期は「赤い食べ物」や「苦い食べ物」がオススメです。

心の高ぶりを抑えるためにも「寒涼性の食べ物」で熱を冷ましていきましょう。

詳しくは「立夏の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

2024年版!立夏の期間の過ごし方【立夏とはどんな日?時期はいつ?とるべき食材・食べ物、オススメの食事は?】

続きを見る

-もくじに戻る-

小満(しょうまん)

立夏の頃に行われた田植えも一通り終わり、田んぼで小さな稲が風に吹かれて気持ちよさそうにしています。

今年は例年よりも早い梅雨予想が出ており、5月も雨が多いようです。

朝晩とまだ肌寒い日も多く、体調管理が難しい季節ですね。

しかし、バラが咲き、町が良い香りに包まれ、これからは紫陽花など楽しめる季節になってきます。

この時期は、少しずつ湿気も多くなり寝苦しい夜も出てくるでしょう。

不安や不眠といった症状が出やすくなります。

そんなときには「4・7・8の呼吸法」で睡眠の質をアップさせましょう。

また、心臓に負担がかかりやすい時期でもあります。

急な運動は心臓に負担がかかりますので、朝からゆっくりと時間をかけて体を動かしていくように心がけましょう。

そしてこの時期は、旬の食材に加えて、この時期は「赤い食べ物」や「苦い食べ物」がオススメ!

心の高ぶりを抑えるためにも「寒涼性の食べ物」で熱を冷ましていきましょう。

詳しくは「小満の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

2024年版!小満の期間の過ごし方【小満とはどんな日?時期はいつ?とるべき食材・食べ物は?】

続きを見る

-もくじに戻る-

芒種(ぼうしゅ)

この時期はカマキリが卵から元気に出てくる季節「蟷螂生(かまきりしょうず)」や、

蒸し暑いじめっとした場所でホタルが光のダンスを踊り出す季節「腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる)」などとも言われています。

他にも、梅の実がなり、黄色に色付いたりする季節「梅子黄(うめのみきなり)」でもあり、この世界もにぎやかさが増してくるな~という印象ですね(^^)

空模様は、梅雨時期で雨も多くジメジメとする日も多く、体調の不調を訴える人も多いです。

この期間は、心臓に負担がかかりやすい時期です。

起きる時間もいつもより早めて、ゆっくりと活動を始めましょう。

また、暑い時期になると、シャワーで済ませてしまう人も多いかもしれません。

しかし、シャワーだけでは疲労も取れず、リラックスして体や心を休ませることができません。

温度を少し低めに設定してゆったりとした時間を作るようにしましょう。

心臓に負担のかかるような暑い温度は避ける方が良いでしょう。

詳しくは「芒種の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

2024年版!芒種の期間の過ごし方【どんな日?意味、時期、とるべき食材や食べ物まで解説】

続きを見る

-もくじに戻る-

夏至(げし)

梅雨に入り、雨の日も多くなってきて☔、晴れた日も夕方に雷雨を伴う雨も降り⚡、夏の雲も多くみられるようになってきます。🌥

陽のエネルギーが最も強く、花で言うと満開の時期、月で言うと満月、という感じで、すべてが満たされる完了の時でもあります。

花が満開になったら散っていくように、満月になったら新月に向かって欠けていくように、季節もこれから冬至に向かって、陽のエネルギーから陰のエネルギーへと少しずつ変わっていきます。

この時期は、心臓の負担だけでなく、心にも負担がかかります。

不安や興奮状態から、不眠になりやすく、夢を多く見たりと、睡眠の質が悪くなります。

そんな時には、4・7・8(4カウント鼻から吸って・7カウント留めて・8カウント口から吐く)の呼吸法がオススメです。

寝つきや睡眠の質が良くなります。眠りに入る前に、布団の中で行ってみてください。

また、「気(一種のエネルギーのようなも)」が不足すると「血」の滞りに繋がり、疲れや倦怠感が出たり、体が冷えて胃腸も弱くなります。

レジャー施設にでかけるなど、できるだけ自分なりの「気」の高め方を見つけて気を整えていきましょう!

詳しくは「夏至の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

2024年版!夏至の期間の過ごし方【どんな日?時期・期間はいつ?とるべき食材・食べ物は?】

続きを見る

-もくじに戻る-

小暑(しょうしょ)

蛍たちの光の求愛ダンスの時期が終わり、蓮の花が咲くころが小暑です。

仏教では、極楽浄土に咲く花とされ、各地のお寺で見られます。

泥水から立ち上がり出てくる蓮の花は、私たちに、困難や苦境があってもそこから立ち上がり、大きな花を咲かせることが出来ると教えてくれます。

そんな蓮の花が咲き誇る小暑は、夏本番になる次の大暑の前で、少しずつ暑さを感じ始め、体が慣れてくる時です。

夏の疲れが肌肉に現れたり、筋力が低下しやすい時期です。

この時期の過ごし方や旬の食材を上手に取り入れて、快適に過ごしていきましょう!

詳しくは「小暑の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

2024年版!小暑の期間の過ごし方【意味は?時期・期間はいつ?とるべき食材・食べ物は?】

続きを見る

-もくじに戻る-

大暑(たいしょ)

大暑(たいしょ)は、梅雨も明けて1年で最も暑い時期です。

梅雨に地面に浸透した雨が暑い太陽に照らされて蒸発し、入道雲になり天気も変動しやすく、夕方に急に大雨が降る夕立も多い時期です。

朝には朝顔が花を咲かせ、夏の太陽のような向日葵が咲き誇ります。

数年はコロナ禍で静かだった夏も、今年はお祭りや花火大会、フェスなどのイベントも帰ってきて賑わいそうですね。

そんな夏真っ盛立秋大暑の過ごし方と季節の食事についてお伝えしていきます。

詳しくは「大暑の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

2024年版!大暑の期間の過ごし方【大暑とはどんな日?時期・期間はいつ?とるべき食材・食べ物は?】

続きを見る

-もくじに戻る-

立秋(りっしゅう)

夏の期間も終わり、いよいよ暦上は秋に入ります。

今年の夏は6月が猛暑で、7月は梅雨が戻ってきたようにジメジメとしていた印象です。

立秋の期間はお盆や終戦記念日があり、先祖や戦時中の魂を供養するときです。

今は、コロナ禍で帰省ができずお墓参りに行けない人も多いかもしれません。

そんな時は、お墓の方向に向かって手を合わせることで、供養をしていくとよいでしょう。

ここから少しずつ秋らしい風が吹き、台風も発生しやすくなってきます。

気象病や冷え性対策も必要になってきます。

そんな立秋の過ごし方と季節の食事についてお伝えしていきます。

詳しくは「立秋の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

立秋の期間について書いた記事

続きを見る

-もくじに戻る-

処暑(しょしょ)

処とは“来て止まる”という意味で、ここで少しずつ暑さも和らいでいく時期です。

今年は梅雨が早く明け6月が猛暑日、7月は涼しく、8月は猛暑日の場所と大雨で被害に遭った場所など天候も不安定でした。

今、少しずつこの地球が変わろうとしているのか、私たち人間が変えてしまっているのか。

私たち一人一人がこの地球についてもっと考えて行動しなければならない。

そんな節目を迎えていると感じます。

詳しくは「処暑の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

処暑の期間について書いた記事

続きを見る

-もくじに戻る-

白露(はくろ)

日中は暑いものの、就寝時に窓を開けていると、秋の虫の歌声が聞こえ、心地よい空気も入るようになってきました。

少しずつ日の長さも短くなり、気温もぐっと下がって朝方には朝露が見られるようになり、昼と夜の長さが一緒になる秋分に向かっていきます。

詳しくは「白露の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

白露の期間の過ごし方について書いた記事

続きを見る

-もくじに戻る-

秋分(しゅうぶん)

金木犀の匂いが街を包み、あちらこちらで稲刈りが始まりました。

秋分は昼と夜の長さが一緒になり、ここから冬至に向かい夜が長くなっていきます。

少しずつ涼しくなり、空気も澄んで夜空の星も綺麗に見えるようになってきますね。

10日の「中秋の名月」の満月もとても綺麗でした。

詳しくは「秋分の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

秋分の期間の過ごし方について書いた記事

続きを見る

-もくじに戻る-

寒露(かんろ)

木々も少しずつ紅葉してきて、空気も冷たくなってきました。

虫の声も秋の虫に変わり、心地よい秋の夜長を楽しむ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今年の10月は猛暑日が続くという予報も出ていました。

昼夜の寒暖差で体調を崩しやすい時期でもあります。

この時期の過ごし方を知って、セルフケアをしっかりしていきましょう。

詳しくは「寒露の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

寒露の期間の過ごし方について書いた記事

続きを見る

-もくじに戻る-

霜降(そうこう)

霜降(そうこう)とは「早朝に霜(しも)が降り始める時期」という意味です。

秋の土用シーズンでもあるので、秋から冬へと季節が変わっていく時でもあります。

気温もぐっと下がり空気も乾燥してくるので、体調管理には十分に気を付けていかなければなりません。

健康に気を付けながら、紅葉や秋の食べ物など楽しんでいきましょう。

詳しくは「霜降の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

霜降の期間の過ごし方について書いた記事

続きを見る

-もくじに戻る-

立冬(りっとう)

いよいよ冬の始まりですね。

とはいえ、まだ日中はポカポカと暖かい日もあり、凍えるような寒さをイメージする冬はまだ先ですね。

しかし、朝晩は冷え込み日中も木枯らしが吹き始め、街行く人を見ても少しずつ冬の装いになってきました。

冬の気配を感じ始める立冬。

詳しくは「立冬の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

立冬の期間の過ごし方について書いた記事

続きを見る

-もくじに戻る-

小雪(しょうせつ)

そろそろコタツや毛布などを出して冬支度している人もいるかもしれませんね。

季節は小雪に入ります。

小雪は寒い地方では、わずかに雪が降り始める頃という意味です。

わずかに雪といっても日本の平地ではこの時期はまだ、陽ざしもポカポカとしていて、雪は降りそうにないですよね。

この二十四節気の考え方は中国の北側の気候から名づけられているので、日本とは少しずれた感じになるようです。

そうは言っても朝晩は寒さも増してきました。

この時期は気圧の影響で自律神経が乱れ、疲れやめまい、頭痛、倦怠感、気持ちの落ち込みなどの症状も出ます。

今の時期の過ごし方や改善方法を知って、心地よい日々を過ごしていけるようにしていきましょう。

詳しくは「小雪の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

2024年版!小雪の期間の過ごし方【いつ?旬の食べ物は?健康面で気を付けることは?】

続きを見る

-もくじに戻る-

大雪(たいせつ)

二十四節気の大雪(たいせつ)は大雪が降る季節という名称です。

雪がまだ降らない地域でも、風が冷たくなり暖房が手放せない季節となってきます。

ここから一気に夜が一番長い冬至に向かっていきます。

この時期は腎が衰えやすく、冷え性やむくみはもちろんのこと、関連している膀胱経も弱ると膀胱系の疾患や婦人科系、頭痛や腰痛、肩こりなど症状が多岐にわたるようになります。

不眠などもこの時期に多い症状の一つです。

今回は、そんな時期の過ごし方や改善方法を知って、心地よく過ごせるように過ごし方から食べ物、オススメのストレッチやヨガのポーズまでお伝えしていきます。

詳しくは「大雪の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

大雪の期間の過ごし方について書いた記事

続きを見る

-もくじに戻る-

冬至(とうじ)

16時ごろになるとあたりも暗くなってきて、夜が長く感じる時期ですね。

冬至は、北半球では昼が最も短く、夜が最も長くなるとされる日です。

陽と陰のエネルギーでは、陰のエネルギーが一番高まるとき。

ここから、夏至に向かって陽のエネルギーが少しずつ高まっていきます。

冬至は大晦日や年始はもちろんのこと、大掃除やクリスマスなどのイベントもあり大忙しの人も多いでしょう。

この時期の過ごし方や食べ物を知って、忙しい時期を健康に乗り切っていきましょう!

詳しくは「冬至の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

冬至の期間の過ごし方について書いた記事

続きを見る

-もくじに戻る-

小寒(しょうかん)

小寒は冬至の次で、寒さが一段と厳しくなる時期です。

小寒に入ることを「寒の入り」といい、立春までの一か月は気温も一気に下がり、氷がはったり雪が降ったりと一年で最も寒さが厳しくなります。

風邪やインフルエンザも流行ってくるので乾燥に注意して手洗いうがいなどの予防は引き続きしっかりと行いましょう。

詳しくは「小寒の期間の過ごし方について書いた記事」をご覧ください。

この時期におすすめの食材やメニューもあります!

-

-

小寒の期間の過ごし方について書いた記事

続きを見る

-もくじに戻る-

大寒(だいかん)

1月5日に小寒を迎え、寒の入りした途端、関東でも雪が10㎝積もりましたね。

大寒は一年の中で一番寒い時期です。

大寒の時期は、冬の土用でもありますので、寒い時期ですが少しずつ春の準備をしていきましょう。

そんな大寒の過ごし方と季節の食事についてはコチラから👀

-

-

大寒2024年版!大寒の期間の過ごし方【いつ?旬の食べ物は?健康面で気を付けることは?】

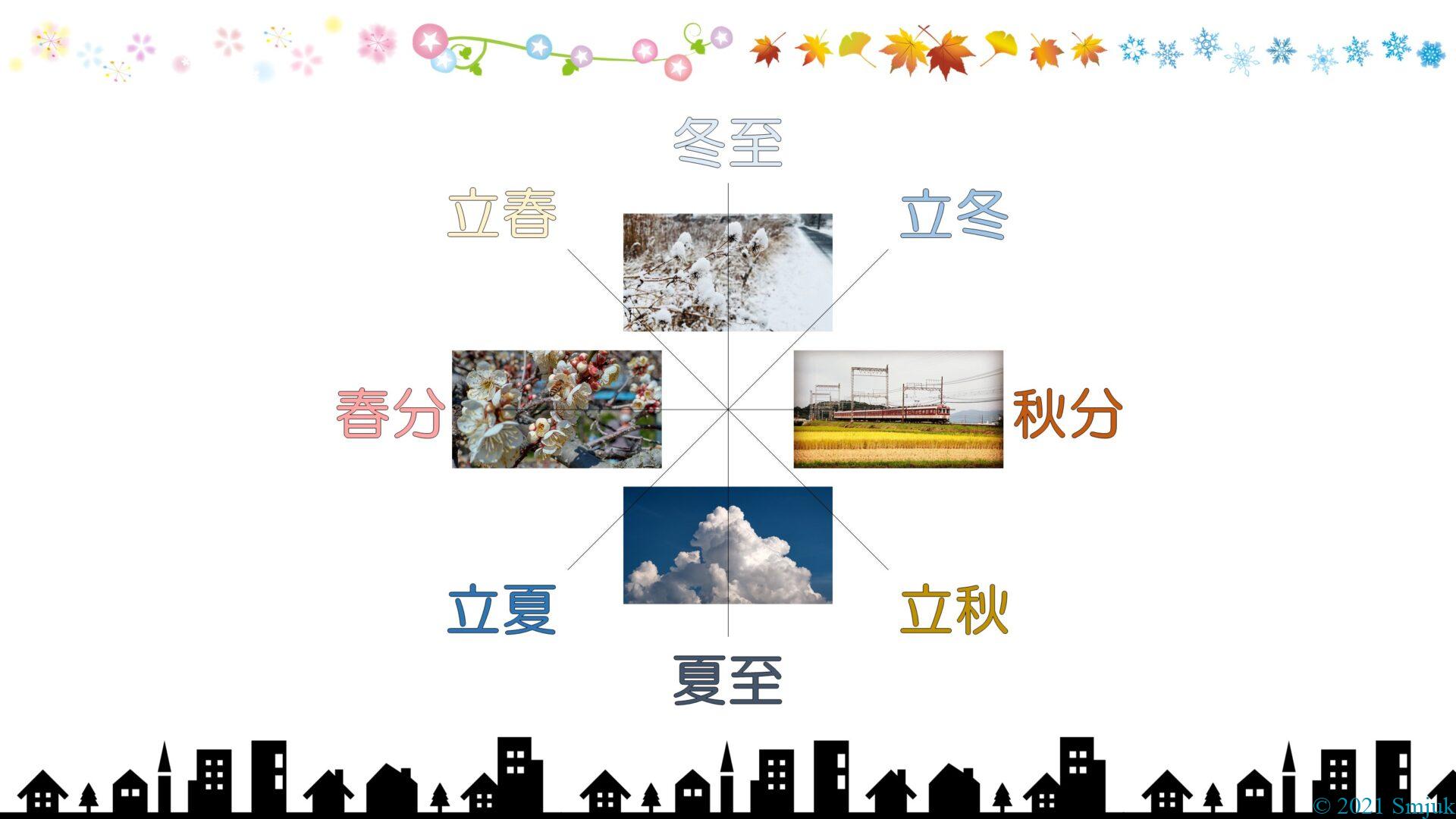

2.二十四節気とは

二十四節気とは、1年365日を24分割して、その季節に応じた名前を付けたものです。

なので、二十四節気に切り替わりは、1月に2回あることになりますね。

24分割の考え方

- 「春分、秋分」で2分割

- 「夏至、冬至」で2分割

ここまでで、4分割できましたね。

- さらに、「立春、秋分」「立夏、立冬」で分割

ここまでで、8分割でき、1節が45日となりました。

- これをさらに3分割して、15日/節となっています。

このため、15日周期で次の節季が来る=切り替わりが1月に2回あることになりますね。

ここまで見て頂いて、日本の気候と合っていないと思った方もいるかもしれません。

立春が、まだ寒い2月にあるのが一番わかりやすいですね。

これは、二十四節気は中国の気候をもとに名付けられているためです。

(おまけ)十二星座との関係

西洋占星術では「春分点を牡羊座0度と定め」、牡羊座が十二星座の起点となっています。

つまり、春分の日は牡羊座の始まりとなっています。

(詳しくは「春分図について書いた記事」の前半をご覧ください。)

このため、「二十四節気は24分割」「十二星座は十二分割」のため、各十二星座の各12星座が始まる日(太陽○○座期間の始まり)は、二十四節気で表されたの日と重なっています。

十二星座(太陽星座)については、「十二星座(太陽星座)をまとめた記事」も併せてご覧ください。

- 牡羊座 ⇒ 春分

- 牡牛座 ⇒ 穀雨

- 双子座 ⇒ 小満

- 蟹座 ⇒ 夏至

- 獅子座 ⇒ 大暑

- 乙女座 ⇒ 処暑

- 天秤座 ⇒ 秋分

- さそり座 ⇒ 霜降

- 射手座 ⇒ 小雪

- 山羊座 ⇒ 冬至

- 水瓶座 ⇒ 大寒

- 魚座 ⇒ 雨水

3.二十四節季の記事の参考文献

どちらの本も私がいつも参考にしている本です。

とても見やすく、症状別に食材を探すことができ、今の季節について知ることができます。

薬膳とかわからないけれど、簡単に取り入れてみたい!という方にオススメです。

- 「二十四節気に合わせた心と体を美しく整える」著:村上百代

リンク - 「からだに効く 和の薬膳便利帳」著:武鈴子

リンク