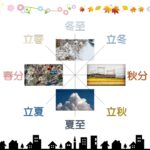

2024年の啓蟄は【3月5日】です。

「啓蟄(けいちつ)」とは冬ごもりしていた虫が暖かくなり、動き始める時期です。ここから虫たちや生き物、植物たちが元気に活動を始めていくのです!

また、啓蟄の時期は桃の花が咲く時期でもありますね。ここから、鮮やかな世界が広がると思うとワクワクしてきますね。

ここでは、そんな啓蟄の期間の過ごし方をお伝えしていきます。

この時期の過ごし方や旬の食材を上手に取り入れて、快適に過ごしていきましょう!

1.啓蟄の期間の過ごし方やポイント

ここでは啓蟄の期間(啓蟄~春分の前日まで)

【2024.03.05~2024.03.19】

の過ごし方についてお伝えしていきます。

花粉症の症状が出てくる

花粉症の症状を改善していくためには、冬の養生が必須です。冬の養生の仕方で症状の出方も違うと言われています。「冬の養生の仕方、食事や運動までをまとめた記事」を参考にしてみてください。

花粉症の鼻水が出てきたときには、腰や肩甲骨にカイロを貼る、肩甲骨周りの運動をするのが大事です。水のような鼻水は、冷えが原因でもあるので「冷え性改善の為の食事や運動法をまとめた記事」を参考に冷え性改善もしていきましょう。

毎年花粉症に悩まされている方は「花粉症のケア方法について、食事から運動、ツボまでをまとめた記事」を併せてご覧ください。

ストレスが溜まりやすい

この時期はイライラしやすく、情緒不安からうつ傾向も表に出てきます。

そんな時には、以下のことを意識して過ごしましょう。

- 「足の親指マッサージ」をする

- しっかりと深呼吸をする

- ため息はしっかりと吐き出す。ため息と共にモヤモヤも出す

- 背骨を動かす

- 頑張り過ぎずにゆっくりはじめる

※イライラや気分の落ち込みなどの症状が強い方は「自律神経を整える食事・運動法・呼吸法について書いた記事」をご覧ください。

暖かい陽ざしを浴びよう

この時期から少しずつ気温も上がりだし、外に出たいという気持ちも強くなってきます。

まだ、花は蕾の状態かもしれませんが、外に出かけることで春の訪れを感じ取ることができるでしょう。

暖かい陽ざしを浴びることは、安心感を与えリラックスできます。イライラやくよくよしたときこそ、外に出て自然の力強さからパワーをいただきましょう。

それでも心が晴れないときには、以下の記事もおすすめです。

- 許せないという感情が芽生えたあなたは「許すことができないと思ったときに読む話」

- 嫌いな人や苦手な人がそばにいるあなたは「嫌いな人や苦手な人が出来た時に読む話」

- 誰かの言葉で傷ついてしまったあなたに「誰かの言葉で傷ついた時に読む話」

この時期のおすすめのヨガ

ストレスを軽減するオススメの運動を紹介ます。この順番にやっていくと全身を動かし、自律神経を整えることができます。

2.啓蟄の期間にオススメの食材・オススメメニュー

春には「肝」「胆」が働き過ぎて疲労し、ダメージを受けやすくなります。肝や胆にダメージがあると、頭痛や目の疲れ、めまい、筋肉のこわばり、イライラなどの症状が出てきます。

そんな症状には「苦味」そして「酸味」の食材がおすすめです。昔から「春には苦味を盛れ」と言われるほど、苦味は冬から春の体へと切り替えるのに大事な食材です。

「酸味」も肝の働きを補ってくれるので、積極的に取り入れたいところですね。酸味をとり過ぎると、胃に負担がかかるので、「甘味」も忘れずに入れていきましょう!

オススメの食材

- 蛤(ハマグリ) ~甘味・鹹味で寒性~

気を静め、痰を切る、視力低下に良い。むくみや排尿困難にもおすすめ。 - 菜の花 ~辛味・苦味で温性~

気血の巡りをよくして、老廃物をとりのぞく。子宮内の巡りを良くしてくれる。生理不順や子宮筋腫がある人におすすめ - 玉ねぎ ~辛味で温性~

血液の流れをよくする。消化を助け食欲を増進する。便通を促し、大腸の働きを高める。 - ふきのとう ~苦味で温性~

冬の間にたまった老廃物や脂肪を解毒する。便通をよくする。

オススメのメニュー

※作り方は、それぞれのご家庭の味もしくは調べてください😁

- 蛤と菜の花のお吸い物

雛祭りの定番メニューですね。蛤は寒性なので、温性の菜の花と合わせる、あたたかい汁物にすると冷え過ぎずに食せます。 - たまねぎの丸ごとスープ

小さい玉ねぎがあれば、コツコツ煮込むだけ♪

簡単で体も中からポカポカするスープです!玉ねぎの皮も網に入れて一緒に煮込めばさらに栄養満点です。 - ふきのとう天ぷら

やはり定番メニューが一番おいしさを味わえますね。おひたしやパスタもおすすめです。

上手にこの時期の過ごし方や旬の食材を取り入れて、快適に過ごしていきましょう。

時期の変わり目には、前後の時期の過ごし方も取り入れながら体調を整えていきましょう。

以下の記事も参考にしてみてください。

- 春全体の過ごし方について書いた「春の養生ついて書いた記事」

-

-

春の養生について書いた記事

続きを見る

-

- 啓蟄の次「春分の期間について書いた記事」

-

-

春分の期間について書いた記事

続きを見る

-

- 啓蟄の前「雨水の期間について書いた記事」

-

-

雨水の期間について書いた記事

続きを見る

-

- 二十四節気がまとまっている記事

-

-

二十四節気がまとまっている記事

続きを見る

-

この記事は、Smjukのミッションステートメント、メディアポリシーを基に、以下の担当で作成しております。

- 執筆:Sumie

- 編集:Sumieのマネージャー