気温も上がり、日中は半袖で過ごす人も見受けられるようになってきました。

いよいよ夏が始まります。夏は熱中症対策をしながら、エネルギッシュに活動していくときです。

室内と外との寒暖差で体調を崩さないように、食事面や運動面から整えていきましょう。

では、ここから夏の養生(不調の整え方や食事、運動法など)についてお伝えしていきます。

ここでは、古代中国から伝わった自然哲学の「陰陽五行思想」に基づいて整え方を紹介していきます。

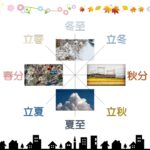

自然界は木・火・土・金・水の5つの要素から成り立っていて、「春は木」「夏は火」「4つの季節の変わり目が土」「秋は金」「冬は水」の気(エネルギー)と考えられています。

「木」は、春の象徴で、草木が伸びていく様子を表しています。

1.夏の過ごし方のポイント

夏の期間は暦上で「立夏(2024.05.05)~立秋前日(2024.08.06)」までです。

※文献によって夏は夏至(6/21)~秋分の前日(9/21)までとなっていることもあります。

心のオーバーヒートに注意

夏は気(生命エネルギー)が一年でもっとも旺盛になる季節で、エネルギッシュに活動できる力になりますが、それに伴い、心の働きが高ぶることからオーバーヒートしやすくなります。

オーバーヒートの原因は、体が大量の汗をかき、上がり過ぎた体の熱を冷まそうとするときに大事な水分とミネラルも一緒に排出してしまうため、血液の濃度が増してドロドロになり、血液循環が悪くることです。

心臓は頑張って血液を全身に送ろうとするため、オーバーヒートし、不整脈や動悸、息切れ、不眠、疲労感、食欲減退などの症状に繋がるのです。

そんな時には、相克の関係(エネルギーを抑える関係)である「冬の養生の運動や食べ物」を取り入れましょう!

冬は「水」の性質です。「水」は「火」を消します。強すぎる気を抑えることができるでしょう。

小指のマッサージをする

夏の時期には「心(心臓)」に関係した経絡が流れる小指のマッサージがおすすめです。

お風呂に入りながらリラックス時間を作り、モミモミと小指をマッサージしてあげてください。

心の負担を減らそう

この時期は「不安」が強く出る時期です。

心のコントロールも難しくなるので、楽しむときと静かに過ごすときと上手に分けると良いでしょう。

~心に負担がかかったときに読んで欲しい心の科学~

睡眠不足に注意

気温も高く湿度も高いので、蒸し暑く寝苦しい夜も多くなります。

また、この時期には「心」に負担がかかることから、睡眠不足になりやすいです。しっかりと対策をして、暑い夏に負けない体つくりを心がけましょう。

※睡眠不足の方は「不眠症改善について書いた記事」も併せてご覧ください。

この時期のおもな症状

夏の時期には「心(心臓)」「小腸」が衰えやすくなったり、過剰に働いたりするため、以下の症状に注意が必要です。

- 動悸や高血圧

- 睡眠不足や気分の落ち込み、不安感、ソワソワ、ドキドキした症状

- 舌の色が白っぽくなる、青紫になる

- 味覚が鈍くなる、苦さを感じる

- 腹痛や頻尿、下痢、消化吸収が悪くなる

- 発汗の異常

2.夏の体の整え方

ここでは、東洋医学の観点から、季節に合った体の動かしかたやヨガをお伝えします。

この時期は「心(心臓)」に負担がかかりやすいので、一気にきつい運動をするのではなく、最初は歩くなど“やわやわ”と体を動かしていくことがポイントです!

運動に慣れてきたら、燃え盛る火のように体中の血液も温まるようなエネルギッシュな力強い運動を取り入れます。

おすすめのヨガのポーズ

下記の順番でやってみるのもおすすめです!

・足の贅肉スッキリ!戦士のポーズ

・美脚を目指そう!三角のポーズ

・憧れのくびれGET!ねじりのポーズ

・寝る前はこれ!魚のポーズ

・背中スッキリ!コブラのポーズ

・ヒップアップに!バッタのポーズ

・ぽっこりお腹解消!スキのポーズ

・最後は必ずシャヴァーサナでお休みをしましょう。

オススメの動画

YouTube

- 6分でストレス解消

- 体を動かす燃焼系ヨガ

- 寝たままスッキリ燃焼系ヨガ

3.夏にオススメの食材

夏の時期には、体内の余分な熱を冷ます「苦味」や「寒性」の食べ物をとりましょう。

でも、冷たい飲み物や果物、生野菜の取り過ぎは要注意!胃腸を冷やして、消化能力を低下させ、さらに食欲不振や疲労感、倦怠感などを招いてしまいます。胃腸を冷やしすぎないように「辛味」の食材(薬味など)を上手に取り入れ、食中毒の予防や食欲不振の改善をしましょう!

汗をかきやすい時期ですので、必ずミネラル補給を忘れずに!

オススメの食材

- きゅうりやスイカなどの瓜類、夏野菜でミネラル補給

- ゴーヤやレタスなどの苦味のもので体を冷やそう

- トマトなどの赤い食べ物で元気アップ

- ニンニクや唐辛子、生姜などの辛味の食材で食欲アップ

- 桃やさくらんぼで喉の渇きを潤そう

それぞれの効果や詳しい食材やおすすめメニューは、立夏からはじまるそれぞれの期間の過ごし方でお伝えしていきます。

※その時期の過ごし方や食事を知りたい場合は「二十四節気についてまとめた記事」の夏をご覧ください。

4.2024年の夏の養生まとめ

夏の経絡は小指から腕、肩や脇を通ります。胸を開くことや、心臓の機能を活性化することを意識して運動を取り入れるとよいでしょう。

心臓にも心にも負担がかからないように、上手に「気」のコントロールをしていくのが夏を快適に過ごすポイントです!

喜びも負担になるので、ときには一人でゆったりと過ごす時間をとっていきましょう。

併せて読みたいオススメ記事

- 季節の変わり目「夏の土用期間について書いた記事」

-

-

夏の土用期間について書いた記事

続きを見る

-

- 各季節をもう少し細かく解説した「二十四節気についてまとめた記事」

-

-

二十四節気についてまとめた記事

続きを見る

-

- 季節の養生や土用についてまとめた記事

-

-

季節の養生や土用についてまとめた記事

続きを見る

-

この記事は、Smjukのミッションステートメント、メディアポリシーを基に、以下の担当で作成しております。

- 執筆:Sumie

- 編集:Sumieのマネージャー