2024年の大暑は7月22日です。

大暑(たいしょ)は、梅雨も明けて1年で最も暑い時期です。梅雨に地面に浸透した雨が暑い太陽に照らされて蒸発し、入道雲になり天気も変動しやすく、夕方に急に大雨が降る夕立も多いですね。

朝には朝顔が花を咲かせ、夏の太陽のような向日葵が咲き誇ります。数年はコロナ禍で静かだった夏も、今年はお祭りや花火大会、フェスなどのイベントも帰ってきて賑わいそうですね。

では、そんな夏真っ盛りの大暑の過ごし方と季節の食事についてお伝えしていきます。

この時期の過ごし方や旬の食材を上手に取り入れて、快適に過ごしていきましょう!

1.大暑の期間の過ごし方やポイント

ここでは、大暑から立秋まで

【2024年7月22日~2024年8月6日】

の過ごし方についてお話していきます。

無理をしない

大暑の時期は、年に4回ある土用のうちの最も重要とされる「夏の土用」の時期でもあります。

この時期は、胃腸も弱りやすく心身ともに負担がかかる時期です。

無理して新しいことを始めたり、動いたりせずに自然に身を任せましょう。

この時期の養生はとても大切ですので「夏の土用の過ごし方や体の整え方について書いた記事」も併せてご覧ください。

食べる食材や食べる回数、時間などの見直しをする

土用は方角で言えば、真ん中にあたり、人間の真ん中はお腹で胃腸です。

大暑の時には、夏の疲れも少しずつ出てきて、食欲がなくなったり、消化不良を起こしたりしやすくなります。

- 冷たいものを取り過ぎていないか

- 消化しやすいように、しっかりと噛んで食べているか

- 食事回数は自分に合っているか

(例:1日三食いるのか。1日一食でいいのか) - 食事の時間は自分に合っているか

(例:お腹が空いていないのに、時間が来たからと食事をとっていないか)

など、見直していきましょう。

ダイエットに最適な時

土用の脾土(ひど)は、肌や筋肉を司るので、ダイエットに一番向いている時です。

この季節に胃腸のトラブルを避けられれば代謝が高まり、ダイエット効果も高くなります。

意識して、このようなことを行ってみましょう。

- 姿勢を整えて深い呼吸をする

- いつもお腹やお尻の穴をきゅっと引き締める

体の余分な毒素や水分をデトックスするをするだけでもかなり効果があるので、行ってみてください。

また、しっかり動きたい方は、Smjukのヨガ動画(YouTube)もご覧ください。

オススメのYouTube動画

- 胃の不調改善ヨガ

- ダイエットにオススメヨガ二選

是非チャレンジしてみてください。

2.大暑の期間にオススメの食材・オススメメニュー

オススメの食材

この時期は「う」のつく食べ物や精のつく食べ物がオススメです!

甘い食材や黄色い食べ物を積極的にとるようにしましょう。

冷たいものをとる時期なので、引き続き体を冷やし過ぎないように、薬味など体を温める食材をうまく取り入れていくことがポイントです!

- 人参 ~甘味で温性~

五臓を温め血を補います。

鉄分を多く含み、貧血や冷え性、虚弱体質にも良いです。 - 鶏レバー ~甘味・苦味で温性~

血を補い、貧血に良いです。

目の疲れやむくみ改善にも良い食材です。 - とうもろこし ~甘味で平性~

体内の余分な水分を排出する利尿作用に優れています。

胃の働きを助け、消化を促してくれるので、夏バテ改善にもオススメです。 - 枝豆 ~甘味で平性~

万人にとっての健康食材!気血を補い、水の巡りを良くします。

便秘解消や美肌効果にもオススメです。 - ブルーベリー ~甘味・酸味で平性~

血の循環を良くして、月経痛や心筋症、心筋梗塞などに良いとされています。

目の疲れや視力回復、老化の防止にも良い果物です。

おすすめメニュー

※作り方は、それぞれのご家庭の味もしくは調べてください😁

- にんじんサラダ

枝豆やレモンの皮を入れたり、キャベツやとうもろこしとマヨ和えにしたり万能です!

にんじんに含まれるカロテンは、油と一緒にとると5~6倍も吸収率が高まります。

にんじんには、アスコルビナーゼというビタミンCを破壊する酵素が含まれています。

加熱したり酢を加えるとその働きを抑えられるので、生よりも火を通す、ドレッシングであえるなど工夫をしましょう。 - とうもろこしご飯

とうもろこしの実を削いだ後の芯とお茶袋に入れたヒゲも一緒に炊くと更に利尿作用が高まります。

慢性的なむくみや体の倦怠感にもオススメです。 - 枝豆と梅と大葉の和風ポテサラ

枝豆は食べ過ぎると、たんぱく質が腸内で発酵して、お腹が張りやすくなるので、大葉などの辛味食材と共に組み合せましょう。

梅干しも老廃物や毒素を取り除き、胃の働きを整えてくれるのでオススメです。 - 鶏レバーとブロッコリーの甘辛煮

血を補うレバーと胃腸の強化をするブロッコリーで、免疫力を高めましょう。

ブロッコリーはつぼみの部分よりも茎の方がビタミンCが豊富です。

茎も余さず食べるのがポイントです!

人参とキャベツととうもろこしのマヨサラダ

とうもろこしご飯

鶏レバーとブロッコリーの甘辛煮

上手にこの時期の過ごし方や旬の食材を取り入れて、快適に過ごしていきましょう!

時期の変わり目には、前後の時期の過ごし方も取り入れながら体調を整えていきましょう。

以下の記事も参考にしてみてください。

- 大暑の次「立秋について書いた記事」

-

-

2024年版!立秋からの過ごし方【どんな日?時期・期間はいつ?とるべき食材・食べ物は?】

続きを見る

-

- 大暑の前「小暑について書いた記事」

-

-

2024年版!小暑の期間の過ごし方【意味は?時期・期間はいつ?とるべき食材・食べ物は?】

続きを見る

-

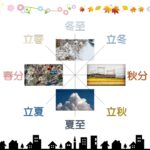

- 二十四節気がまとまっている記事

-

-

【二十四節気】一覧と各時期の過ごし方【期間と取るべき食べ物・食材とは】2021年~2022年ver.

続きを見る

-

- 夏全体の過ごし方について「夏の養生(体の整え方、過ごし方など)をまとめた記事」も参考にしてみてください。

-

-

2024年版!夏の養生(立夏~立秋まで) ~過ごし方、食べ物、運動、ヨガ、季節ならではの不調の整え方~

続きを見る

-

- また、この時期は「夏の土用について書いた記事」も併せてご覧ください。

-

-

2024年版!夏の土用の期間の過ごし方 ~NG行動・食べ物・体の整え方・間日はいつ?~

続きを見る

-

この記事は、Smjukのミッションステートメント、メディアポリシーを基に、以下の担当で作成しております。

- 執筆:Sumie

- 編集:Sumieのマネージャー